«Но каждый здесь был ленинградцем…»

Не было в истории Петербургского — Ленинградского университета более суровых испытаний, чем те, которые выпали на долю его преподавателей и студентов в годы войны.

И теперь, когда уже восстановлены сотни имен универсантов, погибших и пропавших без вести на фронтах, умерших в блокаду, фактическая хроника жизни «сражающегося университета» никогда не будет исчерпывающей, поскольку даже архивы (военные, городские, университетские) хранят далеко не все документы того времени. Причастность к Великой Победе, к Большой Истории закономерно вызывала у послевоенных студентов из «поколения победителей» желание воссоздать детали этой эпопеи, увековечить ее, сохранить и передать последующим поколениям память о погибших.

В Санкт-Петербургском университете помнят и о тех, кто ушел в бессмертие, и о тех, кто, пройдя все испытания войны, вернулся в родную alma mater, учился, трудился и продолжает работать в этих стенах. Их объединяет существующий уже много лет Совет ветеранов войны, труда и военной службы под руководством полковника в отставке, кандидата технических наук Иннокентия Павловича Зиновьева. Доцент исторического факультета Евгений Васильевич Ильин более десяти лет возглавляет студенческий поисковый отряд «Ингрия», который занимается розыском и захоронением останков воинов, не преданных до настоящего времени земле. Сотни безымянных героев обрели вечный покой, о месте захоронения десятков из них узнали родственники.

В Музее истории Санкт-Петербургского университета хранится много документов, связанных с историей Великой Отечественной войны, жизнью блокадного Университета, его студентов и преподавателей. В 2010 году в Издательстве СПбГУ по этим материалам была выпущена книга «Мы знаем, что значит война…». В нее вошли воспоминания, письма, дневники универсантов военных лет. Составители Т.Н.Жуковская и И.Л.Тихонов.

Особое качество этих свидетельств, взятых в совокупности, на наш взгляд, состоит в том, что они отражают «особую» войну, пережитую и осмысленную не «маленьким человеком», но представителем университетского сообщества. Выжить в условиях блокады было возможно только «семьей». Такой семьей становились подруги, живущие в одной комнате общежития. Особенно ярко ощущение общности прорывается в письмах и воспоминаниях самых тяжких месяцев 1941–1942 годов. Кто знает, не оно ли добавляло силы бороться со смертью, голодом и врагом? В блокадном городе понятия «фронта» и «тыла» смешались.

Письма орнитолога Р.М.Залес ского, ихтиолога С.П.Мартынова, филолога Я.И.Рохлина свидетельствуют не только о неординарности их личностей, но и об огромной любви к науке, которая отчетливо мыслилась молодыми людьми как главное дело жизни, об огромном человеческом потенциале, который они несли, как и их ровесники, однокашники. Поистине ужасен мартиролог погибших в блокаду профессоров. Только перечисление имен погибших биологов, упомянутых в письмах А.В.Немилова, И.А.Киселева, Р.М.Залесского, говорит о том, что обезлюдели целые подразделения, кафедры, научные направления, особенно естественно-научного профиля. Из числа работников библиотеки, насквозь мирных и часто пожилых людей, Университет в блокаду потерял более половины. Так что в реестре невосполнимых потерь, нанесенных войной, у Университета — особый счет.

Каждая строка воспоминаний, писем, дневников памятна и значима сегодня. Мы выбрали из этих свидетельств лишь те, которые раскрывают жизнь блокадного Университета, к «бесконечному, гулкому» главному коридору которого в самые суровые блокадные дни притягивала универсантов какая-то неведомая магическая сила!

Н.А.Ансберг

В начале войны

…Еще более страшным оказался мой приезд в Ленинград в декабре 1941 года. В этот раз я вылез из попутной машины около здания бывшей Биржи на Стрелке Васильевского острова, а машина поехала по Дворцовому мосту в сторону Невского проспекта. Совершенно не помню числа, но было это в декабре и не позже девятнадцатого (мой день рождения). Уже стояла зима, и было довольно морозно. День заканчивался, и на улице никого не было видно. Внезапно мое внимание привлекла грузовая машина, съезжавшая с Дворцового моста на Университетскую набережную. Что-то было необычное в этой машине, хотя в ее кузове сидело несколько человек, и вид она имела вполне мирный. Необычным был груз, находившийся в кузове. Сперва мне показалось, что это были дрова, но они как-то уж очень беспорядочно лежали. И только когда машина поравнялась со мною, я понял, что в кузове лежали замерзшие трупы, а наверху сидели сопровождавшие их грузчики.

Университет стоял совершенно мертвый — нигде не видно было ни одного человека. Я прошел через университетский двор, но нигде не увидел никаких признаков жизни и медленно пошел в сторону общежития на 5-й линии. Идти было трудно — у меня от голода начинали пухнуть ноги, и сил было мало. Но, с одной стороны, мне помогала надежда на встречу с самым близким мне человеком, а с другой — я отчетливо понимал, что остаться на улице до утра — значит погибнуть. Но вот и Тучков мост, а там и начало Малого проспекта, почти на углу которого и 5-й линии стоит общежитие. В общежитии освещения практически не было, и только где-то на лестнице у маленькой коптилки сидела дежурная…

В нашем батальоне бойцы умирали с голоду почти так же часто, как и жители Ленинграда.

Однако мое представление, что уже в декабре Университет был мертв и прекратил со-противление, было ошибочным. В действительности, еще остававшаяся в Ленинграде часть студентов и преподавателей Университета продолжали не только посещать его, но и заниматься, насколько хватало сил. Только в конце февраля 1942 года (отъезд был назначен на 26 февраля), собравшись на Финляндском вокзале, последняя группа универсантов, до конца исполнив свой долг, организованно эвакуировалась через Ладогу, направляясь в Саратов, где уже жил и работал непобежденный Ленинградский университет…

М.Б.Рабинович

Война. Блокада. Пулково

…31 декабря 1941.

Снег. Туманно. На улицах много людей. Идут, где придется, по тротуарам, занесенным снегом, посредине улицы, по тропинкам. Скользят, падают. Голод чувствуется уже явно. Похороны, повсюду похороны. Вот сани с гробом, прикрепленные к автомобилю, качаются из стороны в сторону, заезжают на обочину, на панель… Иду мимо Филармонии. На двери объявление:

«Ввиду болезни 14 артистов оркестра Радиокомитета симфонический концерт, назначенный на 28 декабря, переносится на 4 января 1942 г. Билеты со штампом 28/ХII действительны на 4/1». Заболели — это эвфемизм, замена слова дистрофия, которое, видимо, публично запрещено поминать. А вот другое объявление — видел его позднее или тогда же, не помню. А текст врезался в память: «Меняю доски, годные для гроба, на дрова…» — и адрес.

Иду в канун Нового года по улицам города. Вечереет. Развалины домов. Свист снарядов в вечернем тумане над домами и эхо взрывов… По Невскому проспекту движутся люди с ведрами, чайниками, бидонами — идут за водой. Но куда?..

Новый, 1942-й год встретил дома, где и заночевал. За столом — мама, отец, сестра, дядя и маленькая племянница. Стол накрыт в комнате, которая поменьше и следовательно потеплее. По карточкам выдали водку (в блокаду она шла как витамин) — бутылка стоит на столе. Какие-то небольшие, неприятные по цвету и виду куски кровяной колбасы — тоже полученные по карточкам. Каша — из остатков тех запасов, какие маме еще удалось сохранить. И хлеб. Маленькие кусочки пайковые лежат перед каждой тарелкой. Ко всему этому добавились принесенные мною сэкономленные сухари — их несколько штук. И что-то еще не очень значительное…

1 января 1942 года

Яркое солнце. Мороз. Ни трамваев, ни троллейбусов — ничего. Воздух прозрачен и чист. Необычайно четко, ясно выделяется архитектура зданий — величественная панорама невских набережных. Купол Исаакиевского собора не сверкает на солнце — он замаскирован, закрыт чем-то и весь какой-то серый. Не сверкает и Адмиралтейская игла, и Петропавловский шпиль — они затянуты маскировочным брезентом.

‹…› Снова много людей на улицах. Скользят, падают. Люди с салазками, большими и детскими. На салазках везут вещи, какие-то узлы. Но чаще — длинные спеленутые фигуры покойников. Детские трупики на маленьких саночках. А вот двое детских санок цугом, и на них “взрослый” гроб. Но чаще без гроба, а завернутое в самодельный саван тело. На Невском, у Штаба видел вчера длинного мальчишку с кусочком хлеба в руке — тень ребенка, — худой, огромные трагичные глаза, бледность, несмотря на мороз…

В домах холод, темно, горят коптилки. Их след на многих лицах — сажа. Узнал о смерти Сергея Александровича Жебелева. Жаль старика. Как умер? По рассказам — на улице. Трудно поверить, что до этого могли допустить. Но все может быть!..

В Университете умер Болдырев — огромный, как кирасир, с виду безупречно здоровый человек. Умер Рифтин — декан филфаковский; Михайлов, с которым когда-то (август) встречался на трудработах, и некоторые другие… Встретил студента, бывшего. Не помню фамилии. Из батальона выздоравливающих. Сообщил мартиролог: Лев Маньков, Калинников, Поляков и другие. ..

Война, блокада собрали обильную жатву среди моих университетских студентов, среди аспирантов и преподавателей. В январе 1942 года получил я в Пулково трагическую открытку от моего сокурсника по аспирантуре Алексея Сергеевича Бартенева (он занимался средними веками, под руководством О.А.Добиаш-Рождественской). В этой открытке было несколько строчек. Алексей Сергеевич сообщал, что он потерял свои продовольственные карточки, и прощался со мною. Он прекрасно понимал, что потеря карточек — гибель. Он умер несколько дней спустя. Это был способный человек, внешность его привлекала внимание: высокий (фетровая шляпа еще увеличивала его рост), стройный, напоминавший лондонского щеголя, немногословный, остроумный. После окончания аспирантуры он отправлен был в Саратов, но рвался в Ленинград, и в начале июня 1941 года вернулся, чтобы там умереть.

Погиб где-то — говорили, на Невском пятачке — и другой медиевист — всеобщий любимец, талантливый, красивый, умный, добрый и трудолюбивый Игорь Арский.

Из аспирантов моей кафедры (новая история) на фронте были убиты Агеев (занимался Мексикой) и Сморгон (специализировался по истории Франции). От голода умер Валентин Холмогоров, о котором я упоминал, умерла наивная, хрупкая Флора Коган, и на кафедре древней истории — Лампсаков. И это еще не все…

Конечно, у нас, на переднем крае, лучше питание, чем в тыловых частях, городской обороне, не говоря уже о жителях. Но все же вопросы еды на первом месте. Люди слабеют. Идут, пошатываясь от слабости. Ходишь по окопам. Зима, метель, стужа. У бруствера стоит боец, полузамерзший, через несколько десятков метров — другой, третий…

С.С.Кузнецов

Главы из книги воспоминаний

…Вспоминая Ленинградскую блокаду, мне, штатскому человеку, кажется, что самое тяжелое и опасное время было с сентября 1941 по март 1942 года.

…Я подходил к Университету, прощался с женой и входил в знакомый мне с ранней юности университетский двор. Засыпанный снегом, он был непривычно пустынен. Но здесь чувствовался какой-то жизненный покой. В разных местах по своим постам стояли бойцы ПВО, главным образом девушки и женщины, молодые преподаватели и юноши были на фронте. Проходил вначале по нижней открытой галерее, над которой во втором этаже располагается знаменитый наш коридор, одна стена его сплошь состояла из огромных окон, по другую непрерывно стояли из светлого ясеневого дерева превосходные шкафы, от пола до потолка тесно набитые фолиантами в кожаных переплетах на различных языках. Это было продолжение главной университетской библиотеки, размещавшейся в самом конце коридора. Окна были почти полностью выбиты взрывными волнами. Паркет покрывали кучи снега. Коридор был пуст. Ученые книги в светлых ясеневых шкафах, казалось, с удивлением, горечью и безмолвным укором смотрели на дичайшее варварство середины ХХ века.

В те страшные месяцы жизнь Университета сосредоточилась в первом этаже знаменитого здания 12 петровских коллегий. Оно растянулось в длину улицы Менделеева, отгороженное от нее большим широким садом столетних лип, каштанов, кленов. В теплые времена года дивный и прелестный, этот сад теперь, лютой военной зимой, стоял могуче и неколебимо, суровым, темноствольным, в снегу, как в чистейшей парче. Случилось так, что десятки старинных и новых институтов в городе, часто основательно оборудованных, стихийно в начальные летние месяцы 1941 года распались, профессорско-преподавательский и обслуживающий персонал разъехался по дачкам или в глубь страны. Институтов как бы не стало. Университет, отправив часть математиков и физиков в эвакуацию, остался живым, деятельным организмом. На огромнейшем дворе размещался ряд старинных фундаментально сложенных служебных зданий. Свободные пространства были завалены массой заготовленных на зиму дров.

Здания, возведенные почти 200 лет назад, особенно Главное — учебное, имели стены 70–90 см толщины; они переходят вверх в массивные сводчатые потолки. Сложенные из крупных кирпичей, скрепленных толстой прокладкой извести, они во много раз превосходили средние нормы прочности. Крупноблочные кирпичи и известь за столетнее существование перекристаллизовались в сплошную каменную массу. Осколки фашистских снарядов, ударяясь в эти стены, могли наносить лишь ничтожные царапины или местами произвести пустяковые вмятины.

Первый же этаж Главного здания представлял подлинный крепостной каземат, неуязвимый и несокрушимый. Тут-то и жили, и действовали университетские лаборатории и небольшие аудитории. Войдя в одну из них, гидрогеологической кафедры, сразу ощутил такой приятный со студенческих лет запах канадского бальзама и тончайший, нежный, разнообразный аромат иммерсионных жидкостей. На полках привычно блистали химические сосуды с разноцветными реактивами, в полном порядке на своих местах стояли колбы, мерные цилиндры, мензурки, паяльные горелки, металлические треноги и прочий химический инвентарь. Все это пахнуло на меня такой благостной жизнью, что весь душевный сумбур и смятение остались за порогом моей дивной alma mater.

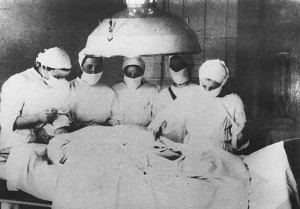

За лабораторными столами стояли и сидели на высоких табуретках студентки. Одни из них сосредоточенно кипятили растворы или фильтровали; другие вели записи и строили кривые наблюденных процессов; третьи в сторонке что-то обсуждали, иногда даже негромко смеялись. Это был мир, с которым я так тесно сжился за десятилетия профессорско-преподавательской работы, он мне был привычен, приятен и всегда полностью завладевал мною. Юные лица, в данное время почти исключительно девичьи, всегда поднимали во мне высокий, бодрый настрой души. В годы войны, полные беды, горя, каждодневных потерь, скажу открыто, обожал студентов и их стремление учиться.

То, что происходило в осенний семестр 1941 года и первую половину весеннего 1942 года в нашем Ленинградском университете, теперь, 40 лет спустя, представляется какой-то благостной, упоительной жизнью среди грома снарядов, трескотни зенитной артиллерии, ночных и дневных многочасовых налетов вражеской авиации, среди крови, смерти, разрушений…

В августе 1941 года, когда фашисты рвались поглотить Ленинград, Университет объявил прием студентов и указал расписание вступительных экзаменов. К концу августа они были закончены, и на все факультеты было принято 1200 студентов, почти исключительно девушек, только что окончивших средние школы. Юношей было несколько десятков, признанных по здоровью негодными к военной службе. С 1 сентября под грохот канонады и сильные налеты фашистской авиации начались занятия на всех факультетах. Из пятитысячного студенческого коллектива осталось не более 2000, точное число трудно установить, так как некоторые студенты уезжали в эвакуацию с родителями, или уходили совсем на работу в госпитали и в производство.

В первые же дни войны студенты, годные к военной службе, ушли в армию добровольцами; многие девушки — стали медсестрами. Все преподаватели до 45-летнего возраста также ушли в армию. Возможно, около двух-двух с половиной сотен профессорско-преподавательского состава еще летом были эвакуированы в глубь страны. Физики и математики — в Елабугу, где организовалась группа научных работников, начавших разрабатывать специальные военные темы…

На геологическом факультете еще с ноября был установлен следующий режим. К 9 часам утра собирались в Университете. Согласно расписанию, одни занимали посты ПВО, другие направлялись в университетский госпиталь, третьи — пилили, кололи дрова, топили печи, растапливали снег и ставили кипятить воду. Это выполнялось студентками и оставшимся на работе служебным персоналом. В 11 часов начинались учебные занятия по расписанию на данный день. Они заканчивались в 14 часов. Час давался на отдых, скудное питание с небольшой кружкой кипятка, перегруппировки всяких дежурств. С 15 часов возобновлялись занятия до 17 часов. Этим кончался учебный день. Часть преподавателей и студентов занимали свои посты ПВО, в госпитале, по разным службам, часть уходили на ночь домой, если таковой сохранился от бомбежек и обстрелов. Потерявшие квартиру и далеко живущие обычно оставались ночевать в Университете.

Так шли день за днем в труде, голоде, неудобствах, тушении зажигательных бомб, охране всего, что могли. Артиллерийская стрельба в стенах Университета никого не страшила. Это была крепость, в чем мы убедились в дни осенних бомбардировок. Несмотря на чрезвычайные условия, учебная программа осеннего семестра процентов на 75 оказалась выполненной. Удалось провести даже две защиты кандидатских диссертаций, законченных весной, то есть до войны. Подобное шло и на других факультетах: лекции, лабораторные занятия, защита диссертаций. В январе 1942 года были, как положено, семестровые экзамены и студенты получили десятидневный перерыв от учебных занятий, но не от ПВО, госпиталя и другого.

В осажденном, расстреливаемом артиллерией врага, голодном городе, лишившемся самых необходимых жизненных условий — отопления, освещения, канализации, транспорта (разбитые трамваи лежали, занесенные снегом), в такой фантастической обстановке работал Университет. Враг знал об этом, и это его бесило. В бессильной злобе он время от времени посылал батарейные залпы на город… В тот жуткий осенний семестр 1941 года Университет приобрел в Ленинграде особенную славу…

Е.И.Шилова

Материалы к истории Ленинградского университета в годы войны, блокады и эвакуации

…Жизнь города и Университета довольно быстро угасала, но происходило это по-разному. В нашем длинном и всегда шумном коридоре Главного здания было тихо,

холодно и мрачно. В окна с разбитыми стеклами влетали ветер и снег. Как немые свидетели великой трагедии, стояли шкафы с книгами, ставшие никому не нужными. С середины сентября 1941 года до половины марта 1942 года активная жизнь Университета была сосредоточена в первом этаже главного здания, в помещении штаба МПВО, где было установлено постоянное дежурство, поддерживалась связь с наблюдательной вышкой и назначались постовые на время воздушной тревоги. Вторым активным центром была кафедра гидрогеологии, где помещался деканат геолого-почвенного факультета во главе с его деканом профессором Сергеем Сергеевичем Кузнецовым. Здесь всегда было тепло (С.С. сам пилил и колол дрова) и несмотря ни на какие невзгоды — бомбежки, обстрелы и голод — господствовала деловая рабочая атмосфера. В соседних комнатах проводились занятия со студентами, принимались экзамены, обсуждались научные вопросы. Регулярно каждый месяц здесь собирались заведующие кафедрами, и заседал ученый совет факультета…

1-го ноября норма выдачи хлеба преподавателям и студентам была снижена до 200 граммов, что вызвало массовую дистрофию и соответственно нарушение нормального хода учебных занятий. На заседании совета 9 ноября в присутствии Полканова, Курбатова, Аншелеса, Янишевского, Дьяконовой, Рухина, Балашовой, Коробкова и Скрынниковой, С.С.Кузнецов докладывал, что до 25 октября посещаемость студентами лекций и практических занятий составляла 70–75% их общего состава. После 25-го она резко снизилась. В связи с этим декан указал на необходимость обязательного посещения студентами всех лекций и практических занятий. На этом же заседании секретарь партбюро факультета И.Н.Скрынникова сообщила о поездке на фронт с подарками для бойцов и отметила их бодрое настроение, хорошие бытовые условия и непоколебимую веру в скорую победу. После снижения нормы выдачи хлеба студентам и преподавателям 20 ноября до 125 граммов начался настоящий голод. Обстрелы и бомбежка продолжались с неослабевающей силой, и, несмотря на все это, активная жизнь геолого-почвенного факультета, его научная и учебная работа не останавливались ни на один день, 5 декабря 1941 года в присутствии всех членов ученого совета состоялась защита диссертации приехавшего с фронта аспиранта кафедры петрографии Л.П.Кочурова «Древние граниты Джандарского и Храмского Плутона Закавказья»…

С середины декабря прекратилась подача электроэнергии, остановилось движение трамваев и троллейбусов, усложнилась связь преподавателей с Университетом. Чтобы добраться, С.М.Курбатову, жившему в то время на Тверской улице, нужно было пройти 4–5 км, так же далеко жили В.В.Охотин, М.Э.Янишевский, О.М.Аншелес и другие, однако, совет продолжает работать… Даже в те суровые дни, на грани жизни и смерти, их похудевшие и потемневшие от голода лица светились добрыми приветливыми улыбками и готовностью помочь друг другу.

Ю.П.Нюкша

Отдельные штрихи из моих воспоминаний о блокадных днях в Ленинградском университете

…В Университете в то время была надобность дежурить в госпитале на истфаке. Занималась этим в ноябре. Затем мое внимание привлекло объявление о наборе рабочих на объект, размещавшийся на территории Театра им. Ленинского комсомола. Пошла, приняли, дали рабочую карточку. Работа начиналась в 24.00. Ночью, при слабом освещении нашивали аппликации на сетки, натянутые на большие столы. У каждого была своя зона шитья. Сетки несколько раз за ночь меняли. Утром в 8.30 работу кончали, и можно было отправиться в общежитие поспать. Часа в два дня предпринимался поход в столовую Университета или в академичку.

…Однажды в декабре, возвращаясь из столовой, я встретила студенток, которые сообщили, что я напрасно так быстро ушла из столовой: там дают дрожжевой суп.

Вернулась вместе со студенткой истфака Л.М. (ныне Аксюта). Когда вернулись на 5-ю линию в 16–17 ч., общежитие было в руинах. Синие лампочки команд МПВО, носилки с совершенно белыми — от штукатурки и алебастра — людьми. И вновь гудели сирены, извещавшие о новой воздушной тревоге. Общежитие имело форму буквы П. Две части его были разрушены, одна цела, но уже неотапливаема, без воды и света. А на улице –30°С. В одной из темных комнат нашлись свободные, незанятые койки с матрасами. Прямо в пальто легли на один матрас и, прикрываясь другим, переночевали. Вечером надо было идти на работу пешком через Тучков мост и Парк им. Ленина…

…На спинке разломанного стула, служившей салазками, перетащили немудрый скарб и разместились на ночлег на столах в филфаковских аудиториях. Вода рядом — в Неве, всегда найдется не совсем замерзшая прорубь. В камине, разламывая мебель, можно согреть воду и самим при этом чуть согреться. Однако живых оставалось все меньше, специально отведенные комнаты наполнялись мертвыми…

Л.Г.Храпунова

Незабываемое время

…В сентябре 1941 года за четыре дня секретарь парткома И.Ф.Леусский и я с комсомольцами создали госпиталь в здании истфака. У населения очень быстро собрали все необходимое — кровати, тумбочки, матрацы, белье, посуду, костыли и даже медикаменты. Наши студентки-медсестры, работавшие еще в период советско-финского конфликта, в госпитале быстро помогли врачам открыть новый госпиталь. Многие стали донорами. Первыми были Р.Л.Золотницкая, Э.Л.Золотницкая, Е.М.Виленкина и другие. Госпиталь работал всю блокаду, подняв на ноги сотни раненых. Кроме этого госпиталя мы помогали еще трем ленинградским госпиталям…

Наряду с тяжелыми воспоминаниями о начале блокады сохранились и светлые, например то, что в августе был успешно завершен прием новых студентов и 1 сентября начали учебный год. Помню, как в октябре дружно ходили в Филармонию и слушали симфонии П.И.Чайковского под аккомпанемент обстрела.

Многие студенты успешно трудились на оборонных предприятиях Ленинграда, выпускали оружие, ремонтировали боевую технику, учась посменно, и отлично сдавали экзамены. Получение рабочих карточек помогло многим выжить. Наши химики наладили производство бутылок с горючей смесью для уничтожения танков; биологи трудились над изысканием пищевых заменителей.

Университет действовал, шли занятия, проводились научные работы, Но условия учебы и жизни день ото дня ухудшались — голод, холод вступали в свои права. Ежедневные многочасовые тревоги, бомбардировки, отсутствие транспорта, огромные материальные потери и тяжелые моральные переживания начали сказываться на людях. Многие молодые люди буквально на глазах превращались в стариков, дистрофия собирала свою дань. Но коммунисты и комсомольцы ЛГУ оставались всю блокаду на своих постах. И вот эта глубокая вера в победу, несгибаемость людей, умение действовать в сложнейшей обстановке, оперативно решать дела и великое милосердие запомнились мне навсегда.

Пример всем подавал наш ректор коммунист Александр Алексеевич Вознесенский, который успевал везде, требовал со всех очень строго и, одновременно, спасал многих людей от голода и холода…

Л.В.Воробьева

Воспоминания о блокаде бывшей студентки физфака

…Как обстояло дело с обучением? К сожалению, число студентов физического факультета к 1 сентября 1941 года сильно сократилось по сравнению с тем же числом принятых в 1939 г.: от 200 до 25–30 человек, то есть в 7–8 раз. Это объясняется тем, что большая часть мужского состава была мобилизована в армию и ушла сражаться на фронтах нашей страны. Занятия на факультете шли по расписанию. Нам читались лекции по нескольким дисциплинам: по высшей математике — доцентом В.И.Крыловым, по теоретической механике — профессором Н.В.Розе, и по химии. Практические занятия по математике проводил преподаватель Колпаков. Читаемые лекции проводились на очень высоком теоретическом уровне и имели глубокое содержание, что соответствовало очень хорошей квалификации лекторов. К великому сожалению, эти лекции неоднократно прерывались воздушными тревогами, а иногда проходили под шум артиллерийского обстрела и звон оконных стекол. С течением времени учебный процесс еще больше усложнился и достиг предельных трудностей в связи с голодом и холодом, наступившими в блокадном городе (октябрь, ноябрь, декабрь).

Т.С.Фадеева

Из личных воспоминаний

Блокада. О людях и о голоде

В блокаду мы не только много работали (очень много, сколько разрешали силы), но всегда еще жили общей со страной жизнью: основной интерес наш — сводки Информбюро (пока было радио, его не выключали), интересовались жизнью города… Но все это через фильтр состояния, то есть в первую очередь через степень голода.

Когда говорят о блокаде, то в первую очередь имеют в виду голод, и спрашивают о голоде, и рассказывают о голоде. Действительно, голод был тем фактором, который в значительной степени определял положение в городе его жителей, поведение людей… Те, кто был еще живым, становились очень разными под действием этого самого голода. Люди делились по их отношению к голоду, здесь выявлялся их характер, их природные черты, их мужество и человечность.

Голод в условиях блокады — малые дозы плохой пищи, холод, темнота и прочее, стрессы бомбежек и обстрелов — это настолько тяжелые и мучительные испытания на выносливость, но это состояние, при котором шло постепенное отмирание функций организма. И у разных людей изменения проходили по-разному. Это я познала на себе, на окружающих меня товарищах, знакомых и незнакомых — больных стационара для дистрофиков. Голод был фоном, который выявлял потенции характера человека, данные ему природой (а не воспитанием). Конечно, во время блокады, когда сама я голодала — я этого не понимала, не понимала я принципа изменений поведения, функций, не очень понимала и то, к чему приведет голодание, в случае если все-таки останешься в живых.

Вот после такого предисловия я хочу рассказать о людях блокадной жизни.

Голодать мы, жившие в общежитии, начали сразу, как только снизили нормы, а в магазинах ничего не стало: запасов у нас не было. Уже в конце сентября стало туго. Придумывали, где что-нибудь раздобыть… О себе могу сказать, что во второй половине декабря я, пожалуй, не смогла бы уже делиться пищей так, как делилась до этого. Это человеческое чувство — делись с ближним, — вернулось ко мне, помню, к концу января: дни были светлее, было часто солнце, а главное, месяц я питалась в стационаре, где в это время работала. Наверно, вообще стационар спас меня, [точнее] работа в нем, и хоть краткий период было питание.

…Библиотека работала (!), я взяла учебник и читала его с огромным интересом, поражаясь стройности гипотез и теорий о формирований почв. Но каково же было мое изумление, когда, придя на экзамен Екатерины Ивановны Шиловой, я не смогла ничего вспомнить из текста книги. Я хорошо помнила вид страниц книги, ее иллюстрации (по-моему, помню их даже сейчас), но увы, текста не помнила. Экзамен не сдала, пошла вновь учить. Оказалось, что мои старания не дали эффекта — я не запоминала текст, не была способна.

Помню я и о нашем посещении в блокаду культурных мероприятий города… О событиях в городе мы знали из собственных наблюдений, не только по радио, так как ходили на работу пешком и днем, и ночью (у меня и Зины были пропуска на круглосуточное хождение по городу, как у работавших в госпитале). Знали мы и о театральных новостях. В октябре или начале ноября пошли мы — я и Зина — на «Травиату», которую давали на сцене Нар[одного] дома оставшиеся в городе артисты оперных театров. Виолетту пела Горская. Начался первый акт, но начался и налет. Всех попросили пройти в подвал, бомбоубежище (это единственный случай за всю блокаду, когда я сидела в бомбоубежище), было слушателей-зрителей человек 100. Потом первый акт вновь начинали, и вновь был налет. Сидя в бомбоубежище на трубах отопления съели мы пайку хлеба, которую нужно было оставить на вечер.

Более праздничным оказалось наше с Зиной посещение концерта в Филармонии 2-го (или 1-го, не помню) января 1942 года. Зал Филармонии был освещен электричеством, было включено отопление… Но в зале было холодно, все сидели в пальто. И все-таки было как-то хорошо. Хоть и было больно, очень больно и тоскливо: зал Филармонии и концерты в нем были неотъемлемой частью нашей довоенной жизни. И все-таки, все-таки в январе 1942 года было хорошо побыть в этом зале. Что исполняли и кто исполнял, я не помню, но вот обстановку, вид зала, малочисленных слушателей — чувствую и представляю и сейчас.

…Расскажу немного в целом об учебном процессе на факультете, как его видела я — студентка (преподаватели знали и видели другие стороны тех же событий).

Можно сказать, что в блокадную зиму учебная жизнь на биофаке не прекращалась. Декан факультета С.В.Солдатенков (до 19 сентября), а позже Д.И.Дейнека, замдекана 3.И.Кобякова и Ю.Т.Козыренко делали все, чтобы учебный процесс начался в сентябре. Еще в августе 1941 года студенты, перешедшие на пятый курс, досрочно сдали госэкзамены, они после этого были призваны в армию, ушли в Народное ополчение, на работу в учреждения города. На факультете остались бывшие второй и третий курcы, теперь уже третий и четвертый. Занятия они начали в октябре. Занимались малочисленными группами, на кафедрах по 1–5 человек, занятия проходили нерегулярно, многие (но не все) студенты работали в госпиталях, на заводах или были на оборонных работах.

В конце ноября, когда дни в Ленинграде становятся короткими, электрического осве-щения в помещениях биофака уже не было. С 15–16 часов коридор Главного здания и помещения биофака погружались в темноту. Электрическое освещение было в районе ректората и в аудитории, что помещалась над ректоратом. На биофаке, в тех комнатах, где кто-то был, горели светильники — моргасики, окна занавешивали — затемняли. Холодно, темно и пусто было в университетском коридоре. Большую часть помещений биофака не отапливали (отопление тогда было печное). Сотрудники кафедр ютились в маленьких комнатах, которые могли отопить. В момент бомбежки и обстрела сотрудники и студенты — члены команд МПВО— занимали свои дежурные посты. Ходить на работу и на занятия становилось все труднее. Но я жила в Главном здании, и что в нем было, видела каждый день.

В это трудное время на биофаке для студентов была устроена комната для занятий и лекций, где было освещение — керосиновая лампа. Здесь ежедневно общими усилиями топилась печь. Такой комнатой была 161 аудитория, а начальником над ней была старший лаборант Т.Г.Тамберг. В этой аудитории, а иногда в других аудиториях, читали лекции профессора: академик А.А.Ухтомский — физиологию человека, О.Н.Радкевич — анатомию растений, П.В.Терентьев — методику преподавания биологии, В.С.Порецкий — ботанику низших, И.Д.Богдановская-Гиэнеф — геоботанику, Д.Н.Кашкаров — военную санитарию, Е.И.Шилова — почвоведение. Пишу только о тех, кого сама слушала, на кафедрах, очевидно, были и другие лекции. Собиралось на общие лекции 10–15 человек студентов. Назову тех, кого помню: А.Парийская, М.Пружанская, С.Карпова, Л.Трофимова, З.Силина, Н.Артемьева, Т.Фадеева и другие…

В январе 1942 года несколько студентов биофака сдавали экзамены, сдавала и я. Вот здесь-то я поняла, сколь заметно изменились и функции нашего мозга, экзамены были фоном выявления этих изменений. Я могла бы интересные сведения сообщить об этом А.А.Ухтомскому, но, увы, сдавала я экзамены по почвоведению Е.И.Шиловой и по анатомии растений О.Е.Радкевич. Вернусь к октябрю. В конце октября мы с 3.Силиной поступили на курсы медсестер. Лекции нам читали в Университете (слушателей было человек 50–70, а на практику направляли в больницы им. Ленина, 25-го Октября, им. Урицкого. По окончании курсов медсестер З.Силина пошла работать в больницу им. Урицкого, а я была направлена комитетом комсомола ЛГУ (организовала меня С.М.Зеликина) медсестрой стационара для дистрофиков, созданного на базе ЛГУ . Здесь я и работала до дня эвакуации из Ленинграда в марте 1942 года…

И снова всплывают в памяти строчки из песни:

«Бессмертно блокадное братство,

Свершившее долг свой сполна…

Ведь мы же с тобой

ленинградцы —

Мы знаем, что значит война.»

Б.В.Воронов, Н.Н.Жервэ,

сотрудники Музея истории СПбГУ, ветераны труда