Мытарства французов в российском плену по собственноручным их запискам

Воспоминания о времени, проведенном в российском плену, — интересный источник для изучения российского общества той эпохи и отношения различных слоев населения и социальных групп к французским захватчикам.

Все оценки численности солдат и офицеров Великой армии, захваченных в плен в России в 1812 году, приблизительны и колеблются между 100 тыс. и 200 тыс. человек. Еще менее известно, скольким из них посчастливилось, познав все тяготы плена, вернуться на родину летом и осенью 1814 года после заключения Парижского мира. Надо полагать, многим тысячам. Но из них лишь малая толика оставила воспоминания о времени, проведенном в российском плену. Эти редкие свидетельства — интересный источник для изучения российского общества той эпохи и отношения различных слоев населения и социальных групп к французским захватчикам.

Когда речь заходит о солдатах и офицерах наполеоновских войск, плененных российской армией в ходе военных действий 1812 года, в обыденном сознании возникают вполне определенные картины: страдания и гибель военнопленных от мороза и дурного обращения, примерзшие к земле трупы и т.д. Все эти образы, с самого момента отступления Великой армии, были «растиражированы» теми 30-ю или 50-ю тыс. военных, которым в декабре 1812 года посчастливилось перейти на западный берег пограничного Немана. И для этого им вовсе не обязательно было, по примеру Ф.П. де Сегюра, сочинять повествование о Русском походе, достаточно было устного свидетельства, недаром говорят, что слухом земля полнится. К их свидетельствам с 1814 года прибавились рассказы бывших военнопленных, которые, однако, не спешили с их публикацией. Почему? Вопрос тем более интригующий, что сам Астольф де Кюстин, автор нашумевшей книги «Россия в 1839 году», попытался дать свое объяснение этому явлению. По его словам, в 1842 году ему довелось повстречаться с двумя бывшими военнопленными, французом Жираром и итальянцем Грассини, которые поведали ему о бесчеловечности русских в обращении с пленными. И оба не желали обнародовать рассказ о перенесенных ими муках. Жирар — из-за того, что император Александр I был добр к нему, дав денег на обратную дорогу, Грассини, хотя «все два года плена

подробнейшим образом вел свои записи», сжег свой отчет, прежде чем перейти русскую границу. «Да ведь меня обыскивали, — оправдывался он, — если бы у меня нашли эти бумаги и прочли их, то меня высекли бы кнутом и сослали до скончания дней в Сибирь…». Существовали ли француз Жирар и итальянец Грассини? Трудно сказать. Скорее всего, это были собирательные персонажи, в уста которых Кюстин вложил слышанные им рассказы о перенесенных военнопленными муках. Объяснение молчания страхом, внушенным деспотизмом, выполняет в авторской концепции вполне определенную функцию, подкрепляя разоблачения России как «страны палачей и тюремщиков». И, конечно, не может восприниматься иначе как гипербола. Но если подходить к феномену с известной долей объективности, то объяснение выглядит намного прозаичнее. Последовавший за Наполеоновской империей режим Реставрации не был заинтересован в подобных свидетельствах, а издатели боялись публиковать воспоминания людей, которых можно было принять за бонапартистов. Июльская монархия проявила равнодушие к сюжету, а в эпоху Второй империи, когда, казалось, наступил благоприятный контекст, многих из бывших военнопленных уже не было в живых.

Те воспоминания, дневники и письма, которые все же были написаны военнопленными и преданы печати, воссоздают живую и яркую картину испытаний, через которые пришлось пройти этим людям, и позволяют через знакомство с индивидуальными судьбами выйти за рамки усвоенных клише. Взяв за основу записки, оставленные шестью офицерами Великой армии, сопоставим впечатления, вынесенные каждым из них из опыта пребывания в российском плену. Издание мемуаров Ф.Р.Пуже, С.-Ж. де Комо, А-П.Эвера и писем О.-Д.-И.Бретона было осуществлено между 1895 и 1906 годами при французской Третьей республике. Мемуары Р.Вьейо и дневник Д.Фюзеллье и вовсе были изданы впервые на нашей памяти, в 1990-е годы. Изначально не предназначавшиеся к публикации, эти воспоминания, дневники и письма были написаны для узкого семейного круга, в назидание потомкам, что приумножает их ценность как источника. Без прикрас и литературных ухищрений, их повествование подкупает своей искренностью, но сначала несколько слов об авторах.

Четверо из них — ветераны революционных войн и наполеоновских кампаний, накопившие с 1792 года немалый боевой опыт: Франсуа Рене Пуже, Себастьян-Жозеф де Комо, Анри-Пьер Эвер и Огюст-Дени-Ипполит Бретон. Генералы и штабные офицеры, большинству из них на момент Русской кампании было за сорок, лишь Эвер, погодок императора Александра I, имел 35 лет от роду. Все они снискали себе славу храбрецов на разных театрах военных действий, и их заслуги перед отечеством были отмечены орденами Почетного легиона. Бригадный генерал Ф.Р.Пуже начал Русскую кампанию, командуя инфантерией в дивизии Вердье. Барон де Комо, французский эмигрант, состоял на службе у курфюрста Баварии Максимилиана Жозефа, которого Наполеон возвел в королевский титул. В 1812 году он возглавлял генеральный штаб баварской армии, составившей 6-й корпус под командованием вице-короля Евгения Богарне. «Я поддался иллюзиям и последовал за бурным потоком…», — напишет Комо. Генерал-майор А.-П.Эвер был голландцем, но не следует забывать, что в июле 1810 года Голландия была аннексирована Францией, а голландская армия была включена в состав французской. 33-й пехотный полк, в котором служил Эвер, вошел составной частью в 1-й корпус маршала Даву. О.-Д.-И.Бретон находился в Испании, когда узнал о своем назначении в генеральный штаб 3-го корпуса Великой армии под командование маршала Нея. Прибыв к месту своего назначения накануне Бородинской битвы, он стал адъютантом Нея. Два других мемуариста, Родольф Вьейо и Дезире Фюзеллье, в 1812 году были молоды и не могли похвастать ни боевым опытом, ни заслугами вышеперечисленных мемуаристов. Р.Вьейо, 26-летний уроженец Руана, успел, однако, понюхать пороху в битве под Ваграмом 5−6 июля 1809 года, а в 1812 году в звании лейтенанта служил в 24-м полку легкой пехоты. 18-летний Д.Фюзеллье, не закончив курса медицинского обучения, был назначен в 1812 году помощником хирурга при Великой армии.

Комо лишился свободы в Полоцке 18 октября. В предыдущей битве за Полоцк, выигранной генералом Сен-Сиром 18 августа, шальное ядро раздробило ему ногу. Вынужденный к неподвижности и привеченный сердобольными монахами-иезуитами, которые выхаживали его, он лежал на соломе в келье, когда Полоцк был атакован и захвачен генералом Витгенштейном. Комо попал в плен в знаменательную для дальнейшего развития событий дату, накануне отступления Наполеона из Москвы. Остальные мемуаристы оказались в плену уже после 26 октября, после того, как Тарутинский маневр Кутузова и сражение под Малоярославцем вынудили Наполеона отказаться от первоначальных планов движения к Смоленску через Калугу. Вынужденная отступать по разоренной Старой Смоленской дороге, наполеоновская армия с каждым днем стремительно теряла свою боеспособность. Генерал Пуже был захвачен в плен 7 ноября в 4-х лье от Витебска, после того, как атакованный русскими силами по обоим берегам Двины, был вынужден поспешно покинуть город, где исполнял обязанности губернатора. Имевшиеся в его распоряжении солдаты Великого герцогства Берг, в большинстве своем новобранцы, необученные и необстрелянные, не сумели оказать должного сопротивления преследовавшей их русской кавалерии и игнорировали приказы своего командира. Негодуя на их поведение, Пуже решил защищаться самостоятельно, но, истекая кровью от сабельной раны и с вывихнутой рукой, не смог прорваться сквозь вражеское окружение. Отряд Вьейо, оторвавшись от основных сил генерала Сент-Илера, блуждал в районе Ельни в надежде отыскать дорогу к Смоленску, когда 12 ноября был атакован превосходящими силами генерала Уварова. Бой длился 8 часов, пока не закончились патроны. Тогда битва перешла в рукопашную, в «ожесточенную резню». Вьейо попытался бежать, но был остановлен, дальнейшее сопротивление было бесполезным. Эвер и Бретон лишились свободы при Красном, 17 и 18 ноября. Полк, в котором служил Эвер, построившись в каре, прикрывал отступление маршала Даву с основными силами, противопоставив отчаянное сопротивление атакам русской кавалерии и артиллерии, но силы были неравными. Бретон, исполняя поручение маршала Нея, не сумел разглядеть вражеский отряд из-за плотной дымовой завесы, вызванной шквальным огнем русской артиллерии. На него обрушился поток сабельных ударов, раненая в голень лошадь осела, единственным выходом и надеждой на спасение было отдать шпагу офицеру из армии Милорадовича. Д.Фюзеллье был пленен 13 января 1813 года, находясь уже за Неманом, в госпитале Кенигсберга, при невыясненных обстоятельствах и был перевезен в мае в один из прибалтийских портов Российской империи, откуда началось его странствие к месту поселения, в Поволжье.

В декабре Научная библиотека им. М.Горького представила экспозицию «К 200-летию Отечественной войны 1812 года»,

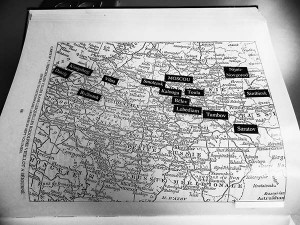

Создался миф, что военнопленные 1812 года были отправлены в Сибирь, откуда не было дороги назад. Но это не так. Правда, конвойные и городничие пугали их Сибирью. «Я видел себя в Сибири», — писал Пуже, когда вспоминал свое тогдашнее угнетенное состояние духа. Тем не менее, большинство военнопленных были расселены в глубинных областях европейской части России, не переходя за Уральскую гряду. Ни один из «наших» мемуаристов не был сослан в Сибирь. Счастливчиками оказались генерал Пуже и полковник Комо, которым в качестве «тюрьмы» был означен Санкт-Петербург. У обоих были высокие воинские звания и, главное, венценосные покровители. Комо оказывала протекцию императрица Елизавета, супруга Александра I. Урожденная принцесса Баденская, она приходилась родной сестрой королеве Баварии Каролине, которая хорошо зная Комо, попросила российскую императрицу позаботиться о пленнике. Прибытие в Полоцк императорского курьера с пакетом для Комо, содержавшим собственноручное письмо императрицы и 2 тыс. рублей, переполошило местные власти. Как только здоровье позволило ему выдержать путешествие, Комо был перевезен сначала в Псков, затем — в Санкт-Петербург, где смог великолепно устроиться в прекрасно меблированном и отапливаемом помещении на набережной Невы. Все расходы по его содержанию императрица взяла на себя, предоставив ему неограниченный кредит. О таком исходе он не мог и мечтать, когда «отвратительный калмык с приплющенным носом», комендант Полоцка, угрожал «задать ему кузькину мать» и отправить под конвоем в Оренбург «глодать бараньи кости у киргизов». Генерал Пуже выхлопотал себе лучшую долю, написав прошение императору Александру с просьбой отпустить его на родину для лечения ран термальными водами. В ответ снисходительный император, памятуя о давнишнем своем с ним знакомстве, определил ему для жительства Санкт-Петербург. Остальные были расселены по провинциальным городам и весям: Вьейо — в г. Лебедянь Тамбовской губернии, Бретон и Эвер, шедшие в одной колонне военнопленных, — в г. Мглин Черниговской губернии (Малороссия), а затем — в Тамбове, Фюзеллье — в г. Спасске Казанской губернии на берегу Волги. Но если Бретон, Эвер и Фюзеллье жили собственным хозяйством, снимая жилье и питаясь на скромное денежное пособие (десять пятаков для офицеров), выплачиваемое им по рескрипту Александра I, то Вьейо обосновался в дворянской усадьбе четы Боборыкиных на берегу Дона, став французским гувернером для их детей. Все мемуаристы отмечали, что, избавленные на поселении от пристального надзора казаков, они имели большую свободу в передвижениях, а дешевизна съестного, дров, соломы и свеч позволяла при ограниченных доходах вести вполне приемлемую жизнь. Однако прибытию на окончательный пункт назначения предшествовали мытарства по российским просторам, по бездорожью, в пургу и леденящую стужу.

Разумеется, это был способ, хотя и специфический, увидеть страну. И если быстрые марши и переходы не оставляли пленникам досуга для углубленного знакомства с городами, через которые лежал их путь, тем не менее они могли составить себе некое общее впечатление об их благоустроенности и населенности. «Они показались мне достаточно обширными и красивыми, — писал Вьейо о Саратове и Симбирске, — насколько об этом можно судить, когда все покрыто снежной пеленой и когда посреди этого однообразия виднеются только зеленые купола церквей и монастырей». Или могли наблюдать климатические явления, как отражение солнца в вихре снега и облаков, дающее эффект множественности светила, и отмеченное тем же наблюдателем. «Хотя нам (пленным — Т. Г.) не привелось видеть три четверга на неделе, — шутил Вьейо, — мы видели, по крайней мере, три солнца на дню».

Маршруты передвижения военнопленных к месту поселения были, как правило, длительными. Комфортные и быстрые перемещения Комо и Пуже с подорожными и в каретах, запряженных почтовыми лошадьми, не в счет. Основными пунктами маршрута Вьейо были Масскальск-Калуга-Тула-Саратов-Симбирск-Тамбов и Лебедянь. Маршрут Фюзеллье также простирался на многие сотни километров, по тогдашним понятиям верст или лье, и пролегал поначалу через Нарву и Лугу, а затем — Новгород, Валдай-Вологду-Кострому-Нижний Новгород-Свиажск-Казань до Спасска. Шли пленные под конвоем. Из 2 800 человек отряда Вьейо до Саратова дотянули 150. «Нас бросили в сани и отправили за 500 лье от Москвы почти голых, а между тем стояла одна из самых суровых зим, какие видели и сами русские. Обращение с нами было ужасным, страшнее, чем сама смерть: с варварской жестокостью нас заставляли не щадить себя». Казаки и ратники, конвоировавшие колонну, были особенно жестоки. Прельстившись мундиром, пуговицей, в надежде найти золото в подкладке, они убивали пленных без зазрения совести, особенно если те были больными и ослабленными или их сани отставали от основной колонны. Бретон, в свою очередь, свидетельствовал, что путь его колонны был усеян трупами. Как только пленные останавливались или падали от усталости, казаки тыкали в них копьем, понукая продолжать путь, в случае, когда несчастные не могли повиноваться, их безжалостно убивали. «Мы слышали тогда, — писал Бретон, — жалостные и душераздирающие крики жертв». В результате из 800 пленных, выступивших из Красного 22 ноября 1812 года, к июню 1813 года осталось только 16. Выступив в изнурительный поход 13 ноября 1812 года, Вьейо прибыл к конечному пункту назначения г. Лебедянь на Дону в конце февраля 1813 года. Так он полагал, во всяком случае. «У нас не было сомнения, что на дворе 1813-й год, но мы потеряли счет дням и месяцам». К концу похода у Вьейо отказали ноги, отмороженные, они причиняли ему страдания, он не мог более ходить и пребывал по большей части в бессознательном состоянии.

Неписаным, но непреложным законом войны было ободрать пленника как липку, сняв с него все, вплоть до последней рубашки. Золотые часы более всего привлекали внимание русских. Но это было не ново. Ведь еще солдаты Суворова во время Итальянской кампании 1799 года, завидя ручные или настенные часы у крестьян, тотчас изымали их, ибо то были новые для них предметы. Многие коменданты или губернаторы городов, через которые лежал путь пленников, также стремились нажиться на их несчастье. Полоцкий комендант, узнав о том, что Комо получил деньги от императрицы, предпринял обыск в его жилище и вполне мог, совершив кражу, прикончить его. Кто-то сообщил коменданту, что Комо «пишет портрет страны», иначе говоря, заметки о России. Уполномоченный офицер нагрянул с обыском и конфисковал у него все бумаги, прихватив заодно булавку от галстука, украшенную жемчужиной. «Впоследствии не было и речи ни о булавке, ни о жемчужине, ни о бумагах». Во время путешествия из Полоцка в Псков Комо отметил, что путь его пролегал по пустынной местности, усмотрев в этом намерение: «Я не следовал обычной дороге; как пишущий портрет страны, я должен был проезжать только малопосещаемыми путями». И хотя из Пскова в Санкт-Петербург он ехал уже по императорской дороге, в столице Комо чуть было не угодил в Петропавловскую крепость. Русские крестьяне, в избах которых было принято размещать военнопленных на постой, проявляли к незваным гостям откровенную враждебность. В убогих продымленных крестьянских избах пленникам приходилось сосуществовать с многочисленными их обитателями и скотом, в атмосфере угроз и оскорблений. Но, как водится, мир не без добрых людей. И у всех мемуаристов наряду с проявлениями бесчувственности и жестокости описаны и случаи сострадательного отношения к военнопленным, как правило, со стороны образованных слоев населения, помещиков и городских жителей, в особенности, дворянских женщин.

В заключение отметим, что изначально не предназначавшиеся к публикации и ставшие известными многие годы спустя, рассмотренные нами свидетельства французов об их пребывании в российском плену, в общем очень критичные, во многом подтвердили образ военнопленного 1812 года, сложившийся в результате многочисленных неписаных рассказов и имевший большое хождение. Французы в российском плену представали в сознании людей последующих эпох мучениками и страдальцами от жестокости властей, варварства жителей и суровости климата.

Татьяна Гончарова,

старший преподаватель

кафедры истории Нового и новейшего времени