Профессор И.Д.Стрельников: Путь в жизни и науке

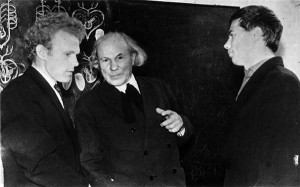

Высшие курсы П.Ф.Лесгафта. В центре — П.Ф. Лесгафт; справа от него стоит И.Д.Стрельников. 1905–1908 годы

В селе Третьи Левые Ламки Моршанского уезда Тамбовской губернии жизнь не для всех крестьян была сытной и привольной. Многие стремились выехать из села на вольные просторы Сибири. Мой отец Дмитрий Савельевич Стрельников (1857–1920) был бедняком. Он продал свой домишко и небольшое имущество и на своей лошади отправился в Сибирь, на новые земли, по-теперешнему — на целинные земли искать счастья, искать плодородной земли и в достаточном количестве. В дороге на территории теперешней Оренбургской губернии я родился в телеге. С тех пор я стал путешественником.

Безлюдные почти целинные земли требовали вложения такого огромного количества труда с применением хотя бы самого простого крестьянского сельскохозяйственного инвентаря, что отец не справился с этими трудностями и на телеге поехал обратно в свое родное Тамбовское село. Разорившись окончательно в этих поисках сытной жизни и плодотворного труда на плодородных почвах, отец снова начал заводить хозяйство, которое, конечно, было слабым в течение многих лет, несмотря на трудолюбие отца и матери.

Дом наш находился на берегу реки Ламки, которая недалеко от нашего дома впадала в другую большую реку — Челновая. Моя мать Василиса Герасимовна (Краснослободцева) умерла от холеры в 1892 году (родилась в 1858 году). Холерная эпидемия косила людей в огромных количествах. Медицинской помощи почти не было, и люди умирали в селах и деревнях в большом количестве. Хотя мне было

Виллафранка. 1910 год. Русская биологическая станция. На первом плане — выловленная луна-рыба. 4-й слева — Павел Волынин, ученик Лесгафта, работал на Биологических курсах вместе с И.Д. Стрельниковым; 5-й слева — И.Д.Стрельников

только около четырех лет, я помню, как побежал к соседям и, едва доставая до низкого окна своею рукою, стучал кулачком в окно к соседям, чтобы сказать им, что моя мать заболела и просит помощи. Отец в это время был в поле, в нескольких верстах от села. Вспоминаю я и похороны матери, как я маленький, в слезах, бегал между ног взрослых на кладбище. Другие сестры и братья мои все померли в трудных условиях жизни семьи; выжил я один, и мое детство протекало без матери, без братьев и сестер. Отец также мало жил дома — то в работе в поле, то в других дальних походах, о которых расскажу после.

Около нашего дома был большой огород и плодовый и ягодный сад, насаженный отцом. Весною во время пахоты, летом во время уборки хлебов отец уезжал в поле, которое было расположено в нескольких километрах от села, уезжал на неделю, на две. Мальчик вел хозяйство, поливал в огороде, полол сорняки, кормил кур и гусей, встречал и загонял корову; доила соседка. В летнюю пору я собирал огурцы с огорода и вместе с соседями отвозил их на базар и продавал примерно по рублю за одну меру, в которой было около 20 килограмм. Пищу я себе варил не в доме, а у воды на берегу реки с тем, чтобы, благодаря какой-нибудь неосторожности, не вызвать пожара в доме — так наказывал мне отец. Такая жизнь приучала меня к самостоятельности и к ответственности за порученное мне дело.

Школа

Восьмилетним мальчиком я начал учиться в сельской школе. На большое село была только одна школа, расположенная около церкви. В школе было три класса, размещенные в одной большой комнате. Один учитель занимался сразу с тремя классами; он давал задание одному классу и пока этот класс выполнял задание, он лично спрашивал или объяснял уроки в другом классе. Я учился хорошо, и учитель привлекал меня к помощи ему в проверке выполнения школьниками заданий; учитель применял линейку для внушения либо шаловливым, либо невыполнившим урок; приучал и меня к этому, что при неумелой попытке применения не всегда вызывало дружелюбные отношения. Мне дали прозвище «тепленький» за то, что от холода я постоянно ежился; одежда была плохая, ею снабжали родственники, а иногда соседи <…>

Духовная жизнь

Крестьяне и крестьянки нашего села в большинстве были неграмотные. Основным содержанием их духовной жизни была религия, основным проявлением была церковь. Церковь, находившаяся в середине села, привлекала к себе в воскресные и другие праздничные дни значительную часть празднично разряженного населения. Площадь около церкви являлась местом сбора сельчан, местом встреч, местом переговоров, перемежавшихся с молитвами под колокольный звон.

В описываемые времена Русь бороздили многие «странники» и «странницы». Обычно мужчины и женщины средних и пожилых лет по «обету» ходили по святым местам, по монастырям на поклонение святыням, мощам и старцам. Многие шли в Иерусалим до Черного моря пешком, а затем плыли на пароходе с тем, чтобы поклониться «гробу Господню». Кроме котомки и веры ничего у них не было с собою. Хлебосольные русские крестьяне давали им приют и ночлег, сытно кормили и снабжали продуктами питания.

В доме моего отца странники были частыми гостями. Лежа не печке, я слушал непонятные беседы моего отца и странников о душе, о спасении, о Боге.<…> Восьмилетним мальчиком я начал посещать школу, а отец через год отправился сам в качестве странника по святым местам в поисках Бога и праведной жизни.<…>

Не нашел Бога отец, стал лесным сторожем-объездчиком монастырских лесов. Я оставался в Левых Ламках с дальней родственницей — «монашкой». В те времена некоторые девушки, побуждаемые ли религиозными мотивами о безбрачии, житейскими ли невзгодами, обрекали себя на безбрачие; они назывались монашками, как бы причисляя себя к сонму монашек женских монастырей, оставаясь в «миру». Такие девицы носили темные платья, на голове черные платки и являли собою вид послушниц женских монастырей. Варвара — так звали нашу родственницу — вела хозяйство в отсутствии отца; полевую землю отдавали кому-либо из крестьян «исполу», то есть за половину урожая вспахивали землю, сеяли, убирали все полевые земли, причитавшиеся нашей семье. <…>

Мое вступление в монастырь

Я окончил школу в 11 лет, но не был допущен к экзаменам потому, что к ним допускались лишь дети, достигшие 12 лет.<…> Отец вызвал меня с нашей родственницей Варварой в Троице-Сергиеву лавру. Варвара после поклонения святыням Лавры уехала обратно в наше село. Отец поселил меня к своим знакомым слепым звонарям, жившим на высокой главной колокольне лавры. Слепые звонари обладали таким музыкальным слухом и способностями, что их перезвон колоколов умилял и восхищал не только монахов, но тысячи богомольцев и население окружающего городка. Я присутствовал при их перезвоне на колокольне и любовался их умением и согласованностью ударов в колокола нескольких звонарей. Слепые звонари читали книги, напечатанные выпуклыми знаками на толстой бумаге. Книги, конечно, священные.

Вместе с отцом мы отправились к настоятелю лавры архимандриту; прошли в его покои с предварительного согласия послушника — прислужника архимандрита. Когда нас ввели в покои архимандрита, мы с отцом упали перед ним на колени и ниц прильнули к полу. Стоя на коленях, отец просил архимандрита, как лесной сторож монастыря, принять меня в монастырь и принять в школу при монастыре для дальнейшего обучения. Архимандрит расспрашивал меня, как бы производя экзамен моих способностей и знаний; и разрешил оставить меня при монастыре.

Я учился в монастырской школе не только Закону Божию, но русскому языку, арифметике и по другим предметам. Участие в церковной службе состояло в том, что я был чтецом и канонархом. Я читал шестопсалмие, часы. В торжественных службах в золотом или серебряном стихаре посредине церкви звонким голосом и с религиозным энтузиазмом читал часы и шестопсалмие. В другой части службы я провозглашал фразы песнопений и молитв, которые повторялись поочередно правым и левым хором церкви.<…>

В монастырской школе я учился хорошо. В 11-13 лет память была отличная. Достаточно было мне прочитать один-два раза заданный урок «Чуден Днепр при тихой погоде» Гоголя, как я запоминал его наизусть. Учителя посадили меня на первую парту, как хорошего ученика. Около здания школы был довольно обширный двор, остаток леса; в тени деревьев мы отдыхали и гуляли. Помню я, как увидел я черноокую девочку и как возникли «зарницы» любви далекой без слов и прикосновений и даже без сказанных друг другу слов.

Летом нас, мальчиков, на короткое время отпускали домой. Отец, не найдя Бога и правды в святых местах и в монастырях, вернулся в свое родное село к сельскому хозяйству, потеряв и веру в Бога. Он присылал мне 3 рубля денег на дорогу и я проводил некоторое время в огороде, на лугу, купался в речке <…> Монастырская жизнь, так вдохновлявшая меня в первые годы, перестала удовлетворять по мере того, как я, помимо уроков, начал читать различные книги по литературе и по природоведению; мои интересы начали уходить от божественного писания и влекли меня к продолжению учения в поисках проникновения в тайны природы и души людей.

Учительская школа

Какими-то путями я узнал, что в Смоленской губернии имеется такая школа, где всякий желающий может учиться. Я написал отцу письмо с просьбой прислать мне 5 рублей на дорогу. Он, разуверившись в Боге, одобрил мое решение убежать из монастыря и учиться дальше. Это я и выполнил. Купил билет по железной дороге и с двумя с полтиною рублями в кармане приехал в село Дровнино Гжатского уезда Смоленской губернии, где помещалась церковно-учительская школа. Экзамены я держал не очень хорошо; монастырская подготовка была далеко не достаточной для хороших ответов на экзаменах. Но учителя экзаменаторы обратили внимание на застенчивого мальчика, расспрашивали, зачем, откуда и почему он приехал сюда, и в конце концов я все же был принят в школу. Лишь потом я понял, почему приняли меня, хотя я и неважно одолевал экзамены.

В какую школу я попал? Профессор ботаники Московского университета С.А.Рачинский, один из первых переводчиков сочинений Дарвина, богатый смоленский помещик, решил оставить профессуру и стать сельским учителем. Ему пришлось даже сдавать экзамены на сельского учителя, таковы были правила. На свои средства он построил несколько школ в Смоленской губернии; при его участии построена и организована была и та школа, в которую я приехал. С.А.Рачинский совмещал в себе уважение к учению Дарвина, сочинения которого он переводил, и в то же время уважение к церковно-религиозной жизни нашей страны. Говорили тогда, что он был другом  Победоносцева.<…>

Победоносцева.<…>

В церковно-учительской школе, в двухэтажно-деревянном большом здании мы жили и учились. Питание и обучение были бесплатными. Учителями были демократически и даже революционно настроенные молодые люди, окончившие Духовную академию в Троице-Сергиевой лавре или Университет. Когда приезжали архиереи для ознакомления с этой церковно-учительской школой, ученики при них блестяще отвечали по богословским предметам и по другим наукам. Архиереи, довольные, снова уезжали в город, школа была на хорошем счету у них, а когда уезжали архиереи, то продолжалась обычная скромная, тихая, мало заметная работа по пробуждению умов молодежи возраста 15-18 лет. В период революционных событий 1905 года наша школа стала местным революционным центром, и за это вскоре была закрыта.<…>

Я окончил церковно-учительскую школу в 1904 году. Учителя этой школы, после ее закрытия в 1905 году, почти все перебрались в Москву, где открыли частную среднюю школу с применением передовых методов преподавания; возглавлял школу В.А.Лебедев — сын протоиерея села Дровнино.

преподавания; возглавлял школу В.А.Лебедев — сын протоиерея села Дровнино.

Учитель

По окончании церковно-учительской школы, которая готовила учителей для церковно-приходских школ, находившихся в ведении Святейшего синода, я был назначен учителем в село Пичкиряево Спасского уезда Тамбовской губернии (1904/1905 учебный год). Поселился я у тамошнего купца. В школе три класса помещались в одной большой комнате. Я занимался сразу с тремя классами: дав письменные задания по русскому языку и арифметике каким-либо двум классам, я спрашивал урок или что либо объяснял третьему классу. Затем давал задание этому классу и переходил к другому. Нужно было большое умение так вести занятия с сотнею ребятишек в трех классах, чтобы не дать им возможности сидеть без дела, шалить и мешать другим классам. Это было очень трудно, требовало большого напряжения, предварительной подготовки и продумывания всех своих действий на четыре урока с тремя классами. К своему делу я относился с большим рвением и усердием, отдавая все свои силы, все свои знания, всю свою любовь к народу и к детям. Одновременно я работал над самообучением. Выписывал журнал «Вестник самообразования» — серьезный научно-популярный журнал с хорошими книгами — приложениями.<…>

Ввиду того, что школа, в которой я был учителем, была церковно-приходской и находилась в ведении местного священника, я вынужден был приходить с ним в общение, как служебное, так и внеслужебное. У священника были две дочки, для которых в деревенской глуши не так легко было найти женихов. Девушки были недурны собой. Священник, по-видимому, вздумал сделать из меня своего зятя. И, ввиду отказа моего от дальнейших общений с его семьей, начались служебные придирки и доносы на меня, как свободолюбивого учителя. Столкновения перенесены были на политическую почву. Ввиду всего этого я обратился к уездному начальству с просьбой перевести меня в другое село, и назначен был учителем в церковно-приходскую школу в село Салтыковы-Буты в 7-8 верстах от уездного города Спасска. В селе был протоиерей в церкви — родной брат Московского митрополита Владимира. Я попал из огня в полымя. В школе также приходилось заниматься одновременно с тремя классами. Я устраивал воскресные чтения для крестьян, так же как и в селе Пичкиряево. Входил в сношения с учителями школ соседних сел и организовал Союз учителей уезда. Когда в Петербурге и Москве происходили революционные события, наш Союз учителей развернул агитационную работу среди крестьян, в результате чего начались крестьянские волнения и бунты; кое-где избивали и убивали урядников, становых приставов, земских начальников, начали жечь помещичьи усадьбы. Протоиерей донес властям уездным и написал своему брату — Московскому митрополиту Владимиру. Крестьяне предупредили меня, узнав какими-то путями о предстоящем моем аресте. Зимой на санях я выехал в город Спасск, чтобы оттуда по железной дороге уехать от ареста для продолжения уже подпольной работы. Шла метель. По дороге мы встретили двое саней с жандармами. Они остановили меня и повезли обратно в город Спасск в тюрьму.

В тюрьме

Допрос производил исправник уездный, бывший родным братом Г.В.Плеханова. В Спасской тюрьме я просидел около 9 месяцев. От огорчения от постигшей меня неудачи я долго не мог отделаться в тюрьме. Допросы были редкими, они сводились к попытке выяснить участников организационного центра, руководившего крестьянскими волнениями и бунтами.<..> По случаю созыва первой Государственной Думы была объявлена амнистия, под которую попал я и ряд других моих товарищей. Я был выслан под надзор полиции. Это значило в те времена, что я должен был жить в определенном месте, время от времени показываться уряднику или становому приставу, давая тем самым знать, что я никуда не убежал. Одновременно надо мной был и полицейский надзор, посещение урядника и негласный надзор. Жил я в это время в своем родном селе — в Левых Ламках.

В Вольной Высшей Школе в Петербурге

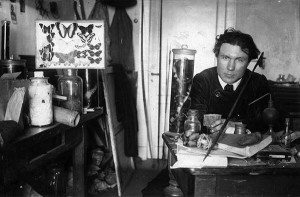

И.Д.Стрельников в своем кабинете биологической лаборатории Научного института им. Лесгафта (Английский пр., 32). 1916 год. В кабинете — экспонаты, привезенные И.Д.Стрельниковым из поездки в Америку

Из газет я узнал о том, что в Петербурге основана Вольная высшая школа, куда мог поступить каждый желающий для получения высшего образования. Я не имел никаких прав и никаких возможностей поступить в «казенные», как говорили тогда, или государственные высшие учебные заведения и университеты, куда требовался аттестат зрелости, то есть свидетельство об окончании среднего учебного заведения, гимназии или реального училища. Этого у меня не было.

На остатки учительского жалования, сохранившегося у меня, я выехал в Петербург и явился по указанному в газетах адресу. Для поступления в Вольную высшую школу достаточно было подать заявление о желании учиться на каком-либо из факультетов и внести 40 рублей годовой платы за обучение; если не было возможности, то надо было подать заявление о бесплатном обучении. И так я стал студентом высшего учебного заведения и стал посещать лекции знаменитых в то время профессоров.

Основатель Вольной высшей школы, или Вольного университета, был знаменитый анатом и педагог профессор П.Ф.Лесгафт. Его лекции по анатомии человека привлекали всеобщее внимание молодежи. Лекции по анатомии, этой, казалось, скучной науке, к тому же для многих противной, были увлекательными, глубоко поучительными, в связи с тем, что Лесгафт связывал особенности строения человеческого организма и всякие изменения и уклонения с теми условиями жизни, в которых рос и воспитывался человек.<…> Молодежь перестраивала под влиянием Лесгафта не только свое мировоззрение на окружающие явления общественной жизни, но перестраивалась и по внешнему

облику. Девушки одевались в простые и строгие костюмы, превращались в таких серьезных молодых особ, которые создали облик широко известных в то время «лесгафтичек». Юноши также проникались глубоко философскими и серьезными общественными взглядами на окружающее.<…>

Я с увлечением, преодолевая большие трудности из-за моей слабой подготовке, слушал лекции и проводил лабораторные практические занятия по анатомии, зоологии, химии, физике и математике на первом курсе биологического отделения, на которое я поступил. Одновременно я слушал лекции по социологии академика М.М.Ковалевского, лекции по всеобщей истории молодого Е.В.Тарле, впоследствии академика, и других.

Жил я первое время в квартире небольшого чиновника почтамта, у Герасима Печенина, нашего земляка из села Левые Ламки. Отец в это время жил в Левых Ламках а всячески уговаривал меня не ехать в Петербург, а стать учителем в Левых Ламках, жениться и продолжать его хозяйство, жить дома. И очень недоволен был моим отказом от той идиллии, которой он меня соблазнял.

В Петербурге трудно приходилось мне. Надо было учиться и одновременно зарабатывать себе на пропитание. Я быстро научился переписывать на машинке; мы с товарищами организовали бюро переписки, и некоторое количество денег зарабатывали себе этим.

В Вольную высшую школу пришла молодежь с разных концов России, пришел «третий» элемент», которым называли тогда служащих, учителей, земских работников, в общем, все интеллигентное мелкое служилое сословие. Молодежь хотела учиться и, не имея возможности и путей доступа в правительственные высшие учебные заведения, обрадовавшись открытому Лесгафтом Вольному университету, хлынула в него. Аудитории всегда были переполнены. Молодежь знала, что никаких дипломов она в этом высшем учебном заведении не получит, никаких материальных преимуществ не приобретет, а скорее потеряет в глазах чиновников за свое обучение в этом вольном революционном учреждении. Но слушала лекции эта молодежь с горящими глазами, с устремленным вниманием, в молчаливой тишине, схватывая каждое слово выдающихся и прогрессивных профессоров.

В свободное время я посещал петербургские музеи и библиотеки. Особенно сильное впечатление произвела экскурсия по книгохранилищам Публичной библиотеки; осмотр огромного количества книг древних и новых вызвал слезы умиления и восторга перед величием человеческого разума, в книгах заключенного.

Через год Вольная высшая школа была правительством закрыта как очаг революционной пропаганды и пристанище революционных организаций. <…>

Помещения опустели, большинство учащихся разъехалось снова по городам и селам России. Лишь небольшая группа, около 40 человек, не желала никуда уехать и уйти от своего учителя П.Ф.Лесгафта. Эти студенты ходили в лаборатории черным ходом; Лесгафт читал лекции, он сам и его ассистенты руководили практическими занятиями по анатомии; организованы были также незаконные занятия по химии и физике, а также по математике.

Для заработка мы, группа молодежи, организовали переплетную мастерскую <…> Нам достаточно было 15 рублей в месяц для оплаты квартиры и расходов на пропитание.

Летом 1907 года я заболел дизентерией. Лесгафт дал свою визитную карточку и направил в Мариинскую больницу, теперь Куйбышевскую. Достаточно было показать главному врачу эту визитную карточку Лесгафта, чтобы меня приняли в больницу и окружили хорошим уходом. Зимой 1907/1908 года по рекомендации Лесгафта я был приглашен воспитателем в семью товарища министра финансов Никитина к его сыну мальчику. Жена Никитина была артисткой Императорского Мариинского театра. Мне была предоставлена отдельная комната в огромной и богато обставленной квартире; обедал вместе со всей семьей. Невиданной роскошью казалась мне такая жизнь.<…> Летом вместе со всей семьей Никитиных я поехал в Крым на дачу около Никитского ботанического сада.<…> Красоты Крыма, роскошь его растительности пленили меня, приводили меня в восторг и радость, созерцание Крымских гор, моря, горячее солнце и купание в море. Я экскурсировал со своим учеником, мальчиком лет 12-13. Но мои разногласия с родителями ученика летом усилились. Я им заявлял, что если они хотят выправить лицемерный тип своего сына, сделать его правдивым, трудолюбивым и хорошо учащимся мальчиком, для этого нужны согласованные мероприятия и родителей, и воспитателя. Между тем избалованность ребенка со стороны родителей не только не прекращалась, а порою даже усиливалось, сводя на нет все мои педагогические мероприятия.<…> В конце концов, заявив Никитиным, что при их воспитании от моего участия никакого проку не получается и не получится, я отказался от удобств жизни у них, от хорошего заработка и уехал снова в Петербург, где встретил полное одобрение со стороны П.Ф.Лесгафта, которому я рассказал о своей неудачной попытке воспитательства.

Зимние месяцы проходили в занятиях по анатомии, в слушании лекций Лесгафта по педагогике и в занятиях другими науками. Одновременно я посещал лекции наилучших профессоров Петербурга: в Горном институте я слушал лекции по аналитической геометрии и дифференциальному исчислению профессора И.П.Долбня; в Университете я слушал лекции по физике профессора И.И.Боргмана и и О.Д.Хвольсона. Я, как трудолюбивая пчела, собирал нектар знания с многих цветов науки в лице крупных профессоров и как-то превращал это в своей голове в особый сорт «меда».<…>Весной 1909 года Лесгафт вызвал меня в свой кабинет и предложил мне поехать в город Симбирск на летние месяцы для руководства детской площадкой для физических упражнений и игр; он дал мне ряд указаний и советов и на прощание сказал: «Не посра-мите меня».<…>

Болезнь и смерть Лесгафта и мой кризис

Лесгафт приступил к продолже-нию своего курса анатомии, который он читал нам уже третий год. В этом году он должен был читать нам курс «механика мозга», то есть анатомию мозга и периферической нервной системы в функциональном освещении. Он заканчивал нам также и курс педагогики. Но вскоре Лесгафт начал болеть. Он, как всегда, не поддавался заболеванию. Еще два года назад я испытал на себе нежелание его считаться со своими заболеваниями. Ввиду болезни Лесгафта, мы, трое представителей студентов, от-правились к Лесгафту с просьбой прекратить чтение нам лекций и выехать для отдыха из Петербурга для восстановления здоровья. Когда мы, как представители студентов, высказали ему наши пожелания и горячую просьбу, Лесгафт разгоряченно и негодующе говорил нам: «Вы хотите моей смерти, посылаете на покой!..» и продолжал свои обычные занятия и чтения лекций, которые мы вынуждены были слушать, не желая его огорчить. Сила воли Лесгафта была необычайна; она поражала и восхищала нас, молодых.Но этой осенью Лесгафт заболел серьезно. Однажды в начале октября он настолько плохо себя чувствовал, что прервал лекцию, ушел в свой кабинет. В это время ему принесли анализ мочи, в котором он прочитал свой смертный приговор. <…>

Все же Лесгафта в ноябре месяце повезли через Италию и Средиземное море в Каир, а затем в санаторий в Гелуане, где он вскоре и умер.<…> Я потерял самое дорогое в моей жизни, источник моего духовного развития и рождения новых устремлений, учителя жизни, показывающего новые пути в ней и в науке. Душа моя рвалась в под-небесные выси, чтобы пережить это горе, казавшееся вечным и непреоборимым.У меня явилась мысль отправиться в горы Тянь-Шаня, чтобы там подняться на высочайшую вершину, вознестись духом над той землей, которая причиняет такие жестокие страдания людям, возвыситься над земным, и в горних вершинах, вознесшись духом, найти успокоение и какое-либо утешение. Эту фантазию я решил претворить в действие. Отправился на 3-ю линию Васильевского острова к президенту Географического Общества П.П.Семенову-ТянШанскому. Этот старец, которому в то время было под 80 лет, был одним из деятелей освобождения крестьян в 1861 году, был членом Государственного Совета, был знатным сановником и известным уже и прославленным путе-шественником по горным хребтам Тянь-Шаня <…> Он с ласковой улыбкою ответил мне обещанием всяческого содействия не только рекомендательными письмами к местным губернаторам, но и обещанием денежной помощи от Географического общества. Я до сих пор удивляюсь, чем совсем юный молодой человек мог заслужить доверие такого испытанного в житейских делах 80-летнего старца. Ведь он меня видел первый раз в жизни, никаких рекомендаций я с собой не принес ему, да и не мог принести. Окрыленный ласковой и мощною поддержкою президента Географического общества, я начал читать книги по географии горных систем Средней Азии и обдумывать пути выполнения своих мечтаний.В таких настроениях, несколько задумчивый и рассеянный, я шел по Английскому проспекту около здания Института Лесгафта и встретил профессора С.И.Метальникова. С.И.Метальников был учеником великих русских ученых А.О.Ковалевского, П.Ф. Лесгафта и И.И.Мечникова; он был членом ученого совета биологической лаборатории, основанной Лесгафтом и профессором курсов. Я слушал в течение зимы его лекции по зоологии, и чем-то привлек к себе его внимание. Этот выдающийся ученый и необычайной доброты и благожелательности к людям человек, встретив меня, задумчивого и печального, на улице, стал расспрашивать о причинах этой печали на лице. Я рассказал ему о своих переживаниях, о своем посещении П.П.Семенова-Тяншанского и о своих подготовительных работах по осуществлению задуманного мною путешествия.<…> С.И.Метальников предложил мне зайти к нему в лабораторию для более подробной беседы.<…> На другой день в лаборатории Института Лесгафта Метальников развернул передо мною возможности сейчас же приступить к научной работе в качестве его помощника, к весне обучиться некоторым методам исследования, летом поехать на Средиземное море для работы на русской биологической станции и, вернувшись осенью, обогащенным знаниями по зоологии и опытом, стать его ассистентом на Высших курсах Лесгафта. Зная, что у меня никаких денежных средств на это путешествие не было, и в ответ на мои сомнения в этом направлении, Метальников заявил, что биологическая лаборатория поможет мне в осуществлении этой поездки <…>.В конце концов, я принял предложение С.И.Метальникова и при-ступил под его руководством к научной работе, помогая ему в его ис-следованиях спермотоксинов. Эти работы начаты были им в Париже в лаборатории И.И.Мечникова и продолжены были в Петербурге. В зимне-весенний период мною было произведено там изучение жизнеспособности сперматозоидов грызунов под действием наних различных химических веществ и цельных инактивированных сывороток. Метальников заставил меня написать статью об этой работе и хотел ее напечатать. Я возражал, находя преждевременным появление этой работы в печати; мне казалось, что я еще не достоин того, чтобы мои «произведения» оказались напечатанными. Но Метальников отдал их в печать, и они в 1910 году вышли из печати в «Известиях Биологической лаборатории Лесгафта». Это была моя первая научная работа.<…>

В биологической лаборатории и на высших курсах Лесгафта

С начала сентября 1910 года я, в качестве ассистента, руководил лабораторно-практическими занятиями студентов по зоологии. Нелегкое это было дело для меня. Поневоле приходилось усиленно готовиться к каждому занятию для того, чтобы не сделать какой-нибудь ошибки и быть в состоянии отвечать на любой вопрос студентов. Это тем более необходимо было, что мне было только 22 года. Я был настолько юн и молод, что не отличался от студентов по внешнему виду. Но приобретенные мною знания в период обучения у Лесгафта, дополненные изучением почти всех типов животных в Средиземном море, не подвели меня ни разу за время моей начальной преподавательской деятельности. В феврале 1911 года я был назначен ассистентом Биологической лаборатории по зоологическому отделению. Профессором был С.И.Метальников. Помимо руководства учебными занятиями студентов, я начал заниматься и научными работами. Я продолжал работы, начатые в начале 1910 года, и занялся аутолизом и вопросами о происхождении спер-мотоксинов. Одновременно я помогал И.С.Метальникову в его исследованиях проблемы туберкулеза на гусеницах пчелиной моли.<…> Летом я был гостем С.И.Метальникова в их имении “Артек” в Крыму. С.И.Метальников был человек очень общительный, приветливый и доброжелательный. Полученные им в наследство средства он тратил в изобилии на организацию научных работ в Биологической лаборатории им. Лесгафта, директором которой он был после смерти Лесгафта избран, и на поддержание Курсов Лесгафта; он помогал многим научным работникам, в особенности молодым, стремившимся к науке, помогал некоторым политическим подпольным работникам. Его гостями в Крыму были видные ученые, его друзья, артисты.<…> Среди его друзей были профессор Н.О.Лосский, С.А.Аскольдов, И.И.Иванов и другие. Я был счастлив попасть в это сообщество больших представителей науки

и искусства, что обогащало мою душу.<…>

В Петербурге и на Рейне

Учебный 1911/1912 год проведен был в учебных занятиях со студентами и в исследовательской работе в том же направлении, как и в предыдущем году. М.А.Галаджиев и Д.В.Наливкин по моему уговору и соблазну лето 1911 года провели на русской Виллафранкской зоологической станции, изучая морскую жизнь. Нас троих девушки — студентки Курсов Лесгафта прозвали «ископаемыми», главным образом не потому, что Наливкин занимался палеонтологией, а мы ею интересовались, а потому, что мы не интересовались ими, девушками. Учебно-научная работа внешне всегда довольно однообразна; не о чем вспомнить и написать о ней, кроме чисто научных результатов, публикуемых в науч-

ных журналах.Летом 1912 года мы решили с М.Галаджиевым для изучения немецкого языка поехать в Германию. Поездки за границу тогда были не более трудными и стоили не более дорого, чем по-ездки в Крым, на Кавказ и другие месте Европейской России. Я принялся за изучение географии Германии, прочитал Всемирную географию Элизе Реклю про Германию и выбрал Рейн с его бе-регами и рыцарскими замками, как наиболее живописное место для нашего летнего пребывания и общения с западными немцами, которые обладали гораздо более мягким характером, чем восточные пруссаки.<…>

Снова в Петербурге на курсах Лесгафта

В новом учебном году продолжалась наша преподавательская деятельность по зоологии. Помимо общего курса зооло-гии читались курсы по эмбрио-логии (К.Н.Давыдов), по сравнительной анатомии. Расширялись в процессе преподавания и мои познания по различным вопро-сам зоологии. Этому содействовали не только мои собственные занятия, но также и наличие зоологического музея, осно-ванного П.Ф.Лесгафтом, с его богатыми коллекциями по зоологии, по сравнительной анатомии позвоночных и по анатомии человека. Этот музей, основанный П.Ф.Лесгафтом в 1893 году, уже при Лесгафте был настолько боль-шим, что он гордился тем, что работает в лучшем музее в России в своей специальности. Эти богатейшие музеи были базою для нашей преподавательской работы, которою не обладали дру-гие высшие учебные заведения России. С.И.Метальников всячески содействовал постановке обширного большого практикуме по различным разделам зоологии для специализирующихся в ней студентов. В преподавание, помимо морфологического, вводились элементы физиологии жи-вотных.<…> Научные работы наши в лаборатории Метальникова были сосредоточены на вопросах иммунитета и клеточных реакций бес-позвоночных и некоторых позвоночных. Это направление исследований у Ковалевского, а затем и у С.Метальникова возникло в значительной мере под влиянием фагоцитарной теории И.И.Мечникова, другом которого был А.О.Ковалевский; учеником обоих был С.И.Метальников. В период моей работы в лаборатории С.И.Метальникова выполнены были исследования по физиологии внутриклеточного пищеваре-ния у инфузорий (Метальников и Галаджиев), вопросы иммунитета против туберкулеза и других бактериальных заболеваний у пчелиной моли и некоторых других насекомых, вопросы происхождения аутосперматоксинов и сперматоксинов у позвоночных (гры-зунов) <…>. Метальников организовал в Петербурге Биологическое общество, в состав которого входили крупнейшие ученые Петербурга по разным специальностям биологии. Председателем был академик А.О.Фаминцын, заместителями академик И.П.Бородин (ботаник) и крупный, выдающийся зоолог и поэт Н.А.Холодковский. Я был помощником секретаря Общества и постоянным посетителем ученых собраний его с докладами крупных ученых. После смерти академика Фаминцына председателем Биологического общества был выбран академик И.П.Павлов. Мне, как помощнику секретаря Общества, приходилось часто иметь дело с И.П.Павловым, бывать у него на квартире и в его лаборатории в Институте экспериментальной медицины. Я имел возможность познакомиться с этим великим физиологом и увидеть его в различных проявлениях жизни, слушать его доклады, лекции по физиологии в Военно-медицинской

академии.Помимо Биологического общества “взрослых”, то есть по пре-имуществу уже крупных ученых, мы организовали при Институте Лесгафта кружок “молодых” биологов. Это было повторением того кружка молодых биологов, из которого выросло Биологическое общество уже не молодых, а почтенных биологов. Мы часто собирались для заслушивания научных сообщений, для совместного чаепития и дружеских бесед.Помимо работ в Институте Лесгафта, я по рекомендации С.И.Метальникова занимался в Институте экспериментальной медицины в лаборатории Н.О.Зибер-Шумовой.<…> В ее лаборатории я знакомился с методом изучения ферментов и некоторым биохимическим анализом, необходимым при изучении вопросов иммунитета.

В Париже — институте Пастера

На летний период Метальников предложил мне поехать в Париж для работы в лаборатории И.И.Мечникова в Институте Пастера. От И.И.Мечникова было получено согласие на мой приезд и работу у него в лаборатории.Вместе с С.И.Метальниковым мы поехали сначала в Германию, где в Висбадене Метальников предполагал задержаться для лечения и непродолжительного отдыха. Висбаден стал и местом моего отдыха, благодаря заботам С.И.Метальникова. Мы пили теплые целебные воды Висбаденских источников, гуляли по его живописным паркам и окрестностям.Через некоторое время из Висбадена мы отправились в Париж. И.И.Мечников приветливо встретил Метальникова, которого он любил, и разрешил мне работать в его лаборатории; он поручил своему помощнику, очень крупному специалисту, впоследствии преемнику по заведованию лаборатории, А.М.Безредке

помочь мне на первых шагах в устройстве в лаборатории, в добывании материала для работ по иммунитету — по отношению к туберкулезным бактериям.Руководство молодыми научными работниками во Франции отличалось от того, что познали на себе русские молодые ученые в Германии. В Германии руководитель, профессор давал задание молодому специалисту, который под постоянным руководством и указанием должен был эту работу выполнять. Французы давали тему молодому работнику, которую тот должен был самостоятельно разработать, применить методику, до-быть материал и производить работу, проявляя инициативу и твор-ческую самодеятельность. Так и со мной было поступлено. Время от времени И.И.Мечников подходил ко мне, садился рядом и с вопросом: «Как, юноша, ваши дела?» — ждал рассказа о результатах моих опытов; он одобрял или не одобрял их и давал советы, как избежать ошибок и направить в лучшую сторону мою работу.Мечникову в это время было 68 лет. Он был уже в числе великих ученых с мировой известностью. Я с благоговением и трепетом подходил и с робостью выслушивал его советы или задавал вопросы.<…>Одновременно с усердной работой в лаборатории, которой я отдавал, конечно, все силы, в праздничные дни я посещал музеи Парижа, собрания Биологического общества, научные конференции в Институте Пастера; в общем, знакомился с научной жизнью Парижа. Побывал я и в окрестностях Парижа, в Версале, в Фонтенбло.<…>В конце августа я отправился в Лондон на Международный медицинский конгресс. Там должен был выступать с докладом И.И.Мечников, я слушал некоторые доклады по физиологии и по иммунитету. Я слабо знал английский язык, но все же в состоянии был понимать основное содержание докладов, или хотя бы о чем идет речь. Одновременно я посещал зоологические учреждения в Лондоне, был в Университете в лаборатории профессора Гудрича. В Британском музее я подробно изучал коллекции, собранные Англией во всех частях света за столетия ее господства в завоеванных ею странах. Богатства Британского музея были неизмеримо большими, чем богатства Берлинских музеев и Национального зоологического музея в Жарден де Плант в Париже.Лондон произвел на меня большое впечатление и величественной Темзой, Вестминстерским аббатством с могилами Ньютона и других великих деятелей Англии, с Парламентом я другими достопримечательностями. Я успевал как-то

всюду пробраться и возможно больше увидеть и узнать.<…>

На этом текст обрывается.

Материал предоставлен

дочерью И.Д.Стрельникова

профессором СПбГУ

Н.И.СТРЕЛЬНИКОВОЙ

и подготовлен к публикации

зав.сектором Музея истории

СПбГУ Н.Н.ЖЕРВЭ

Фото из личного архива

Н.И.СТРЕЛЬНИКОВОЙ