Аплодисментов не надо

Это был день рождения Федора Михайловича Достоевского. В Кузнечном переулке шумел уличный праздник в честь именинника, в музеях города показывали фильмы, посвященные судьбе и творчеству писателя, а в небольшой аудитории на 10-й линии в это время происходило мучительно-тяжелое дознание. На афише значилось имя подозреваемого — «Р. Р. Р.», Раскольников Родион Романович.

Создатели спектакля обозначили и жанр своего сценического произведения: спектакль-расследование — подчеркнув, что в центре их внимания — внутренний мир героя знаменитого романа, а главная их задача — проследить его духовный путь от момента зарождения мысли о будущем убийстве до признания своей правоты уже на каторге. В роли дознавателя и подозреваемого в одном лице — Андрей Лякишев.

Создатели спектакля обозначили и жанр своего сценического произведения: спектакль-расследование — подчеркнув, что в центре их внимания — внутренний мир героя знаменитого романа, а главная их задача — проследить его духовный путь от момента зарождения мысли о будущем убийстве до признания своей правоты уже на каторге. В роли дознавателя и подозреваемого в одном лице — Андрей Лякишев.

В мастерской С.Е.Фридлянда и В.Г.Баженовой к жанру моноспектакля обращаются не впервые. На предыдущем курсе моноспектакль «Жить хочется» (в главной и единственной роли — Виктор Кравченко) был поставлен по роману «Братья Карамазовы». И вот — снова моноспектакль, и снова — Достоевский. Несомненно, эта закономерность имеет свои основания. Создать адекватный сценический вариант сложного многогранного мира романов Достоевского во всей его полифоничности — задача практически неподъемная. Но взглянуть на этот мир глазами одного (главного) героя, который становится как бы средоточием всех проблем и идей произведения — решение логичное и, что немаловажно, предоставляющее неограниченные возможности для творчества.

…15 человек зрителей едва поместились в тесной каморке, где их тут же и заперли на ключ изнутри. Тусклый свет настольной лампы, едва различимые фотографии на стене. Черные стены, черное окно — за ним ничего. Стол, стул, скамейка, выступающая в роли кровати. И низкий-низкий, «пришибающий» к земле потолок. На нем даже нельзя повеситься — высоты не хватит. Теснота, от которой физически тяжело.

Пока «следователь» за столом зачитывает содержание дела, можно разглядеть фотографии и рисунки на стене. Там, кажется, портрет Наполеона (что, впрочем, неудивительно, так как это прямая отсылка к тексту романа). Но и — Сталина? и — Гитлера? Реальные и возможные «кумиры» Раскольникова — и его «соучастники» по страшному преступлению против Человека. «Вошь я или право имею?». Среди прочих на стене и фотографии военнопленных, и узников концлагерей. Это уже жертвы экспериментов по проверке на собственную «вшивость». Люди, превратившиеся в материал для утешения чей-то гордыни. Уже в этих кадрах, молчаливо, создатели спектакля дают свой ответ на вопрос, которым герою еще только предстоит задаться. Дознание по делу героя романа XIX века ведется в веке XXI-ом, за плечами которого не только Наполеон и не только Отечественная война 1812 года. Частная история выдуманного петербургского студента XIX века эхом откликнулась в масштабах мировой истории спустя не более века.

На стене еще висит карта города — непременный атрибут кабинета следователя и наш путеводитель по душевным блужданиям героя. Это еще и знак сопричастности зрителя происходящему на его глазах: ведь все это было здесь же, в Петербурге, за окном, на соседних улицах — рядом. «Неужели я могу? Ударить по голове?» — будет спрашивать себя Раскольников, держа топор в руке и вглядываясь в зрителей, которые сидят в шаге от него — а точнее, разглядывая их головы. И что-то едва дрогнет внутри от ощущения беззащитности перед вдруг вышедшим за пределы сценического пространства взглядом героя. Выдуманная история становится реальностью — мы ходим на экскурсии по маршруту Раскольникова. Петербург давно утратил ощущение грани между петербургским миром Достоевского и настоящим городом.

Раскольников, нервный, напряженный и при этом словно потерянный, теснотой своей каморки, кажется, загнан в самое нутро себя. Отсюда — постоянно бегающий глаз, бегающий «в себе», не различающий того, что вокруг, но неустанно «ощупывающий» собственную мечущуюся душу. Отсюда же — странный голос, постоянно раздающийся откуда-то снаружи, что здесь тождественно «изнутри». Искушающий, издевательский голос (совести? дьявола?) возникает из ниоткуда в самый неожиданный момент и терзает душу Раскольникова допытывающими вопросами. Именно голос впервые произнесет: «А ведь ты убивец…».

Но долго еще герой будет сопротивляться этому обвинению: исходить в злобе бессилия («Убить убил — а не перешагнул! Они могут, я — нет!»), метаться в сомнениях, отчаиваться, ненавидеть, бояться, сбегать, возвращаться… Наверное, одна из главных заслуг этого спектакля в том, как последовательно и подробно удалось авторам спектакля вместе с актером воссоздать эту сложную траекторию душевных мук Раскольникова — мы никогда не можем уловить его окончательное отношение к произошедшему, мы никогда не можем быть уверены, бросится он сейчас убивать кого-нибудь еще или рухнет на колени перед всеми и сдастся суду. И это в действительности оказывается очень слабый человек, готовый оправдывать себя преступлениями других, человек, которому буквально адски тяжело превозмочь себя и свою гордыню. Кажется, даже в последние минуты, когда он уже «за решеткой» (обычная решетка окна так кстати сыграла здесь роль тюремной), он отказывается признать себя виновным, отказывается раскаяться. Об этом чуть ли не последние его слова в спектакле. А первыми были — про чистосердечное признание. Так значит этот долгий кошмарный спектакль-путь — еще далеко не весь путь, который предстояло пройти Раскольникову, прежде чем прийти к покаянию?..

Есть еще один «внешний голос» в этом спектакле. Постоянно, невыносимо назойливо жужжит муха. Помните начало романа? «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время…» Мухи — это духота летнего воздуха, это застоявшееся в воздухе тепло и постоянное жужжание. Это назойливая мучительная мысль, от которой невозможно избавиться. И этот «мушиный стон» впервые возникнет — во сне. Может быть — как и голос — не только от дьявола, но и от совести — «звоночек»? Снов в спектакле, как и в романе — несколько. Сны — это всегда переход — в спектакле еще и буквально переход героя и зрителей в другое пространство — свободнее, чем комната Раскольникова, куда и зрители, и герой будут снова и снова возвращаться, но совершенно пустое: только стулья и бревно. Но именно здесь будут происходит самые страшные эмоциональные выплески: снова и снова будет вонзаться топор в бревно — то как в бедную лошадь, то как в старуху-процентщицу, то как в самого себя… Именно здесь закончится спектакль, именно здесь, в пространстве сна — мира — тюрьмы останется в финале зритель один на один с собой. Но об это чуть позже.

Пока же — про жужжание мухи. Когда Раскольников убьет старуху и вернется домой с рукой, испачканной в крови — звук жужжащей мухи, который до этого возникал только во сне, вдруг появится снова. Словно внутренний кошмар находит подтверждение в безумстве внешнего мира, теряет границу тела и разума, выходит за пределы одного человека. Метафора «несмываемого греха» обретет реальное воплощение: кровь не смывается с руки, не смывается с тела, не смывается с души. Раскольников в конце концов в ужасе разденется, чтобы окатить себя водой из ведра. Разденется совсем — потому что только полностью обнажив тело — и душу — можно надеяться на искупление греха. Раскольников долго вглядывается в зеркальную поверхность воды, как в зеркало, всматривается в свой безумный взгляд — теперь взгляд убийцы. Этот спектакль, на самом деле, спектакль-самосуд, самодознание, разговор с собой, взгляд в себя. Поэтому актер и герой здесь — один человек. Поэтому дознаватель и дознаваемый здесь — один человек. Потому что нет ничего страшнее суда совести — и только внутри человека может произойти подлинное раскаяние и воскрешение.

Тема покаяния и возрождения поднимается в еще одном романе Ф.М.Достоевского — «Бесы». Там Ставрогин приходит к святителю Тихону с напечатанным текстом признания в совершенном преступлении, но этот поступок — тоже проявление гордыни, желания демонстративного мученичества. И в этом нет пути к преодолению греха, к искуплению и прощению. Нет в этом смирения, нет готовности принять на себя ответственность за совершенное. Последние слова, которые звучат в спектакле — из этого романа. «Но христианство признает ответственность даже и при всякой среде. Вас умом господь не обделил, рассудите сами: коль скоро вы в силах умственно поставить вопрос: «ответственен я или неответственен за дела мои?», значит непременно уж ответственны», — читает герой (Раскольников? «Следователь»? Автор?) в книге. И, оставив ее в комнате, — уходит. Нет никакого Раскольникова. Нет никакого следователя. Есть зрители, есть книга Достоевского, есть топор. Есть пространство сна — мира за пределами комнаты Раскольникова — суда/тюрьмы. Быть может, этот спектакль — суд над нами? Предложение совершить этот суд над собой, наедине с собой, взять ответственность на себя. В реальной жизни, в которую мы все выйдем через несколько минут.

Но не сразу. То, что произошло в конце спектакля, можно назвать своего рода сценическим чудом. В течение нескольких минут никто из зрителей никуда не выходил. Ничего не говорил. Оказавшись оставленными в пространстве спектакля наедине с собой, зрители доживали какую-то неосуществленную, невоплощенную часть спектакля внутри себя. И не было никакого желания куда-то выходить, чем-то нарушить это состояние. Только оставаться здесь — и слушать эту тишину, которая вершит самый строгий и самый страшный суд — суд совести. Как жаль, что театр обладает законами, один из которых — аплодисменты. Спустя минут пять (может, чуть меньше или чуть больше) кто-то из зрителей все же захлопал, тем самым совершив выход из игры и снова разъединив пространства жизни и спектакля, так тесно слившиеся за время спектакля. Но — быть может — это именно тот спектакль, где аплодисментов быть не должно.

Марина Хомутова

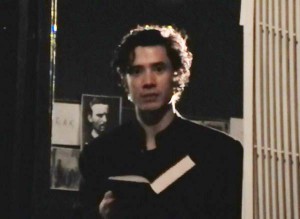

ПОДПИСЬ К ФОТО:

В роли дознавателя и подозреваемого в одном лице — Андрей Лякишев